10月15日は「きのこの日」。

秋の味覚の代表ともいえるきのこは、この季節に最もおいしく、栄養価も高くなるんです。

本記事では、きのこの日が制定された理由から、秋におすすめのきのこレシピ、さらには話題のきのこダイエットまで徹底解説!

さらに、2025年に開催予定のイベント情報もご紹介します。

食べて楽しい、知って得する「きのこの世界」を一緒にのぞいてみませんか?

きのこの日はなぜ10月15日?その由来と制定理由

10月15日は「きのこの日」として正式に記念日登録されています。

1995年に日本特用林産振興会が制定したこの日は、きのこの消費が最も多くなる10月中旬に合わせて設定されました。

秋の深まりとともにスーパーにはさまざまな種類のきのこが並び、鍋料理や炊き込みご飯など、食卓にも多く登場するようになります。

そんな旬の食材にスポットを当て、より多くの人に魅力を知ってもらうことが「きのこの日」の目的です。

ただの語呂合わせではなく、きのこの“旬”や“消費量”をもとにした、非常に実用的で意味のある記念日なんですね。

ここではまず、「きのこの日」がいつ、どのように決められたのかを詳しく見ていきましょう。

「きのこの日」っていつ?正式な記念日と背景

「きのこの日」は毎年10月15日。

1995年に、林野庁の後援を受けた日本特用林産振興会によって制定されました。

この日は、秋の味覚として親しまれている「きのこ」の魅力を広く発信するために設けられた記念日です。

「特用林産物(とくようりんさんぶつ)」とは、木材以外の森林資源を指します。

きのこもその一つで、農産物というよりも森林から生まれる「山の恵み」として分類されています。

この記念日を通じて、林業の多様な役割や、きのこを育てる文化的背景も一緒に広まっているんです。

なぜ10月15日?制定された理由とは

10月は、きのこ類の出荷量が最も多くなる月とされています。

特に、しいたけ・まいたけ・しめじなどの需要が一気に高まるのがこの時期です。

そのため、1年の中でもきのこが最も「注目され、食べられる時期」に合わせて、10月15日が「きのこの日」として選ばれました。

また、寒くなり始めるこの季節は鍋料理や温かいスープにきのこがよく合うため、消費促進の意味合いも込められています。

「きのこの日」は、美味しくて健康的なきのこをもっと楽しんでもらうきっかけとして、年々注目度が高まっているんです。

秋はきのこの旬!今が一番おいしい理由

秋になると、スーパーや八百屋にさまざまな種類のきのこがずらりと並びます。

その理由は、きのこの旬がまさに「今」、10月に集中しているからです。

食欲の秋といわれるこの季節。

気温の低下により、野菜や果物が甘みを増すのと同じように、きのこも旨みや香りが強くなります。

そしてこの時期、きのこの生産量と消費量が一年で最も多くなります。

ここでは、なぜ10月がきのこの“旬”なのか、そしてこの季節に特におすすめのきのこを紹介していきます。

次の章では、10月がなぜきのこのピークなのかをデータから見ていきましょう。

出荷量がピークになる10月

農林水産省や各JAの統計によると、きのこの出荷量は9月下旬から11月上旬にかけて急増します。

特に10月は、しいたけ・えのき・ぶなしめじ・まいたけなど、あらゆる種類の出荷がピークを迎える月です。

その理由は主に2つあります。

1つ目は「気温と湿度」。

きのこは湿気と冷涼な気候を好むため、朝晩が冷え込み、空気中に適度な湿度がある10月は最適な環境なのです。

2つ目は「食文化との相性」。

秋は鍋物や炊き込みご飯など、きのこが活躍するメニューが増えるため、生産者側もこの時期に合わせて供給量を増やしています。

代表的な秋のきのこたち

秋の味覚として人気のきのこには、次のような種類があります。

-

しいたけ:香りが強く、グリルや煮物にも最適。栄養価も高くビタミンDが豊富。

-

まいたけ:旨みが強く、炒め物や味噌汁にぴったり。βグルカンによる免疫力アップが期待される。

-

ぶなしめじ:クセが少なく、子どもにも人気。食感が楽しく、どんな料理にも合わせやすい。

-

えのきだけ:シャキシャキ食感が特徴で、鍋料理に欠かせない存在。

-

エリンギ:肉厚で食べ応えがあり、ダイエット中の代用食材としても優秀。

これらのきのこはどれも10月に最もおいしさを増すといわれています。

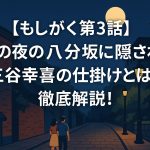

きのこは栄養の宝庫!健康効果がすごい

きのこは「低カロリー・高栄養・食物繊維たっぷり」と、健康にうれしいポイントがぎっしり詰まった食材です。

近年は、腸活や免疫力アップ、美容・ダイエット目的でも注目されています。

特に秋は、旬を迎えたきのこが手頃な価格で手に入る絶好のタイミング。

「きのこって栄養あるの?」という疑問に対しては、むしろ野菜以上に機能性が高いといえるでしょう。

ここでは、そんなきのこの代表的な栄養素と、体にうれしい健康効果を詳しく紹介していきます。

次の章では、まず腸内環境を整える「食物繊維」と低カロリーの魅力に注目していきます。

食物繊維と低カロリーで腸活に◎

きのこは、食物繊維がとても豊富な食材です。

特に「不溶性食物繊維」が多く含まれており、腸を刺激して排便を促す効果があります。

これにより、腸内の善玉菌が活性化し、腸内フローラのバランスが整います。

結果として、便秘改善だけでなく、肌荒れや体調不良の予防にもつながるのです。

また、きのこは100gあたり約20kcal前後と非常に低カロリー。

そのため、「しっかり食べても太りにくい」というのも大きなメリットです。

食事のかさ増しにも使え、満腹感を得ながら摂取カロリーを抑えることができます。

免疫力アップや美容にも効果あり

きのこには、免疫機能をサポートする成分が豊富に含まれています。

代表的なのは「βグルカン」という多糖類。

このβグルカンは、体内のナチュラルキラー細胞やマクロファージを活性化し、ウイルスや細菌に対する抵抗力を高めてくれます。

また、まいたけやしいたけには「ビタミンD」も豊富に含まれており、カルシウムの吸収を助け、骨の健康維持にも役立ちます。

美容面でも、食物繊維によるデトックス効果や、抗酸化作用のある栄養素が肌荒れや老化予防をサポート。

きのこはまさに、内側から美しくなるための“美容食材”ともいえる存在です。

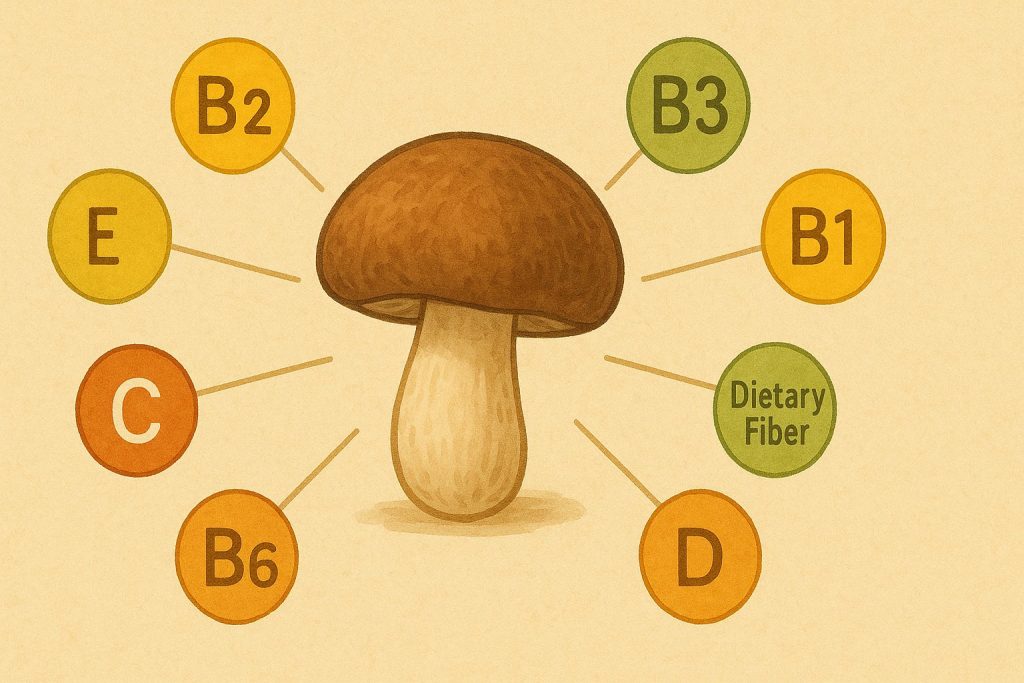

話題のきのこダイエットとは?効果と注意点

ここ数年、SNSやテレビでも話題の「きのこダイエット」。

その名の通り、日々の食事にきのこを取り入れることで、自然にカロリーを抑えながらダイエット効果を得られる方法です。

きのこダイエットは、特別な制限や高額な食材を必要としないため、続けやすく実践しやすいのが特徴です。

しかも、便秘解消や代謝アップなど、体質改善につながるうれしいメリットも。

この章では、なぜきのこで痩せられるのか、その仕組みと注意点、そしてより効果を高める食べ方を紹介していきます。

まずは、きのこがダイエットに向いている理由を解説します。

なぜきのこで痩せるの?仕組みを解説

きのこがダイエットに効果的と言われる最大の理由は、「低カロリーで満腹感が得られる」ことです。

100gあたりのカロリーは約15〜25kcalと非常に低く、しかもボリュームがあるため、食事のかさ増しに最適。

さらに、豊富な食物繊維が腸内環境を整え、便通をスムーズにします。

これにより、ぽっこりお腹の解消や代謝アップにもつながります。

また、βグルカンやビタミンB群などの成分が、脂肪の燃焼をサポートしてくれるという研究結果も。

ただし、きのこだけを大量に食べるような極端なダイエットはNG。

あくまで「毎日の食事に無理なく取り入れる」ことが成功のポイントです。

続いては、きのこダイエットの効果をより高める食べ方を見ていきましょう。

効果を高めるおすすめの食べ方とは?

きのこダイエットを成功させるコツは、調理方法と食べるタイミングにあります。

おすすめは「蒸す」「炒める」「スープにする」といった、油を使いすぎず、栄養を逃がしにくい方法。

特に、まいたけやエリンギは食感がしっかりしており、主菜の代用にもなるためダイエット中に重宝します。

朝食にきのこの味噌汁を加えると、代謝がアップして1日を元気にスタートできます。

また、夜ご飯の炭水化物をきのこメインの料理に置き換えるのも効果的。

ただし、バターやクリームを多用すると高カロリーになるので要注意です。

秋の味覚を楽しむ!きのこレシピ3選

きのこはクセが少なく、どんな料理にも合わせやすい万能食材。

秋の旬を迎えた今こそ、きのこの旨みや香りを最大限に引き出すレシピを楽しんでみましょう。

ここでは、家庭でも簡単に作れて栄養バランスも抜群な3つのおすすめレシピを紹介します。

腸活やダイエットを意識したヘルシーメニューも揃えているので、健康志向の方にもぴったりです。

どれも材料がシンプルで、手軽に調理できるものばかり。

さっそく、秋の食卓に取り入れたい絶品きのこレシピを見ていきましょう!

炊き込みご飯|香りと旨みがぎゅっと詰まった一品

【材料(2人分)】

-

米 1合

-

まいたけ 1/2パック

-

しめじ 1/2パック

-

にんじん 少々

-

だし醤油 大さじ1

-

みりん 小さじ1

【作り方】

-

米を洗い、通常通りの水加減にセット

-

小房に分けたきのこ、千切りにしたにんじんを入れる

-

だし醤油とみりんを加え、通常モードで炊飯

-

炊き上がったら全体をよく混ぜて完成!

きのこの香りとだしの旨みがご飯全体に染み込み、冷めても美味しい一品。

おにぎりにしてもおすすめです。

きのこたっぷり豆乳スープ|腸活×温活メニュー

【材料(2人分)】

-

エリンギ 1本

-

しいたけ 2枚

-

玉ねぎ 1/4個

-

豆乳 200ml

-

コンソメ 小さじ1

-

塩・こしょう 少々

【作り方】

-

きのこは薄切り、玉ねぎはスライスする

-

鍋に少量の油をひいて玉ねぎときのこを炒める

-

火が通ったら豆乳とコンソメを加えて温める

-

沸騰直前で火を止め、塩こしょうで味を調える

体を内側から温めながら、腸活にも効果的。

パンやごはんと一緒にどうぞ。

しいたけの肉詰め|食卓の主役になるボリュームおかず

【材料(2人分)】

-

大きめのしいたけ 4枚

-

合いびき肉 100g

-

玉ねぎ(みじん切り) 1/4個

-

パン粉 大さじ2

-

塩・こしょう 少々

-

サラダ油・醤油・みりん 各少々

【作り方】

-

肉だねを作り、しいたけの傘に詰める

-

フライパンで焼き、両面に焼き色がついたら蓋をして蒸し焼きに

-

醤油とみりんで軽く味付けして完成!

ボリュームがありながらヘルシーで、お弁当にもぴったり。

2025年の「きのこの日」注目イベント情報

「きのこの日」は、ただ食べて楽しむだけでなく、各地で開催されるイベントでも盛り上がりを見せています。

2025年も全国各地で、きのこの魅力を体験できる企画が多数予定されています。

特に人気なのが、北海道や関西エリアで行われる「きのこフェスティバル」や体験イベント。

子どもから大人まで楽しめる内容になっており、家族でのお出かけ先としてもぴったりです。

ここでは、注目の2つのイベントを紹介します。

まずは、秋の味覚王国・北海道で開催される大規模イベントを見ていきましょう。

北海道・札幌「きのこフェスティバル」

札幌市内の農産物直売所や公園を中心に開催される「きのこフェスティバル」。

2025年も10月中旬〜下旬にかけて開催予定で、地元の新鮮なきのこがズラリと並ぶ直売ブースが目玉です。

特に人気なのは、しいたけの詰め放題や、原木まいたけの限定販売。

また、きのこを使った地元グルメのキッチンカーも出店し、バター焼きやスープ、きのこピザなどが楽しめます。

きのこに関する栽培講座や菌床を使ったミニ栽培体験など、学びの要素も充実。

小さな子ども連れでも楽しめる工夫がたくさん用意されています。

関西の「けいはんな記念公園」の体験型イベント

京都府精華町にある「けいはんな記念公園」でも、毎年10月15日前後に「きのこの日」にちなんだイベントが開催されます。

こちらは、自然散策と体験を組み合わせた“体験型イベント”が特徴です。

例年人気なのは「きのこ観察ツアー」。

園内を専門家と一緒に歩きながら、実際に自生しているきのこを観察できるという貴重な体験ができます。

また、きのこをテーマにしたクラフト教室や、地元農家によるきのこ販売コーナーもあります。

自然の中で過ごしながら、親子で学びと食を楽しめるイベントとして定着しつつあります。

きのこの日に関するQ&A

Q: なぜ10月15日が「きのこの日」なのですか?

A: 10月はきのこの出荷量と消費量が最も多くなる時期であり、秋の味覚としての需要が高まるためです。1995年に日本特用林産振興会がこの日を「きのこの日」として制定しました。

Q: きのこはどんな栄養素が豊富なの?

A: 食物繊維、ビタミンB群、ビタミンD、ミネラル、βグルカンなどが豊富です。腸内環境を整えたり、免疫力を高めたりする効果が期待できます。

Q: きのこダイエットって本当に痩せるの?

A: きのこは低カロリーで満腹感があり、食物繊維も豊富なため、食事の置き換えやかさ増しに最適です。ただし、きのこだけを食べるのではなく、バランスの良い食事と組み合わせて実践することが大切です。

Q: 秋におすすめのきのこ料理は?

A: 香りと旨みが詰まった「きのこの炊き込みご飯」、腸活にぴったりな「豆乳スープ」、食べ応え抜群の「しいたけの肉詰め」などがおすすめです。

Q: きのこの日に参加できるイベントはある?

A: 北海道や京都など各地で「きのこフェスティバル」や観察ツアー、クラフト体験などのイベントが開催されます。家族連れにも人気の催しです。

まとめ

今回の記事では「きのこの日」にまつわる情報をたっぷりご紹介しました🍄

以下にポイントをまとめます👇

-

10月15日は「きのこの日」:1995年に制定された記念日で、秋が旬のきのこを楽しむ日

-

10月はきのこの最盛期:出荷量も需要もピークを迎えるベストシーズン

-

栄養たっぷりで健康効果も◎:食物繊維やビタミンDが豊富で腸活・免疫力UP・美容にもおすすめ

-

話題のきのこダイエット:満腹感がありながら低カロリーで、置き換えにもぴったり

-

秋の絶品きのこレシピ:炊き込みご飯、豆乳スープ、しいたけの肉詰めなど

-

全国でイベントも開催:札幌や関西で開催される「きのこフェス」や観察ツアーが注目

きのこは、おいしいだけでなく体にもやさしい、まさに“天然のサプリメント”。

この秋は、旬のきのこをもっと日常に取り入れて、体の中からキレイと元気をチャージしてみてくださいね!